![会場全体]()

![鷲田学長]()

平成29年3月23日,平成28年度美術学部・音楽学部卒業式並びに大学院美術研究科・音楽研究科学位記授与式を執り行いました。

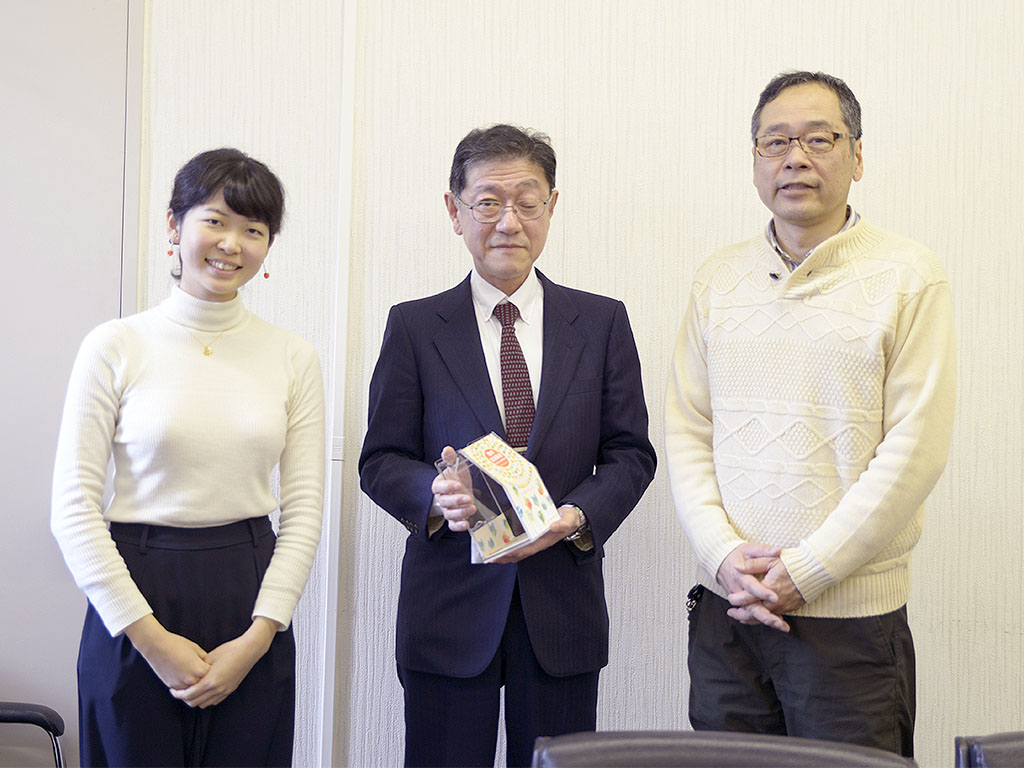

美術学部131名,音楽学部71名,美術研究科修士課程63名,音楽研究科修士課程19名,美術研究科博士課程11名,音楽研究科博士課程2名が,門川大作京都市長をはじめ来賓の皆様,保護者の皆様,教職員に温かく見守られ,卒業式並びに学位記授与式に参加しました。

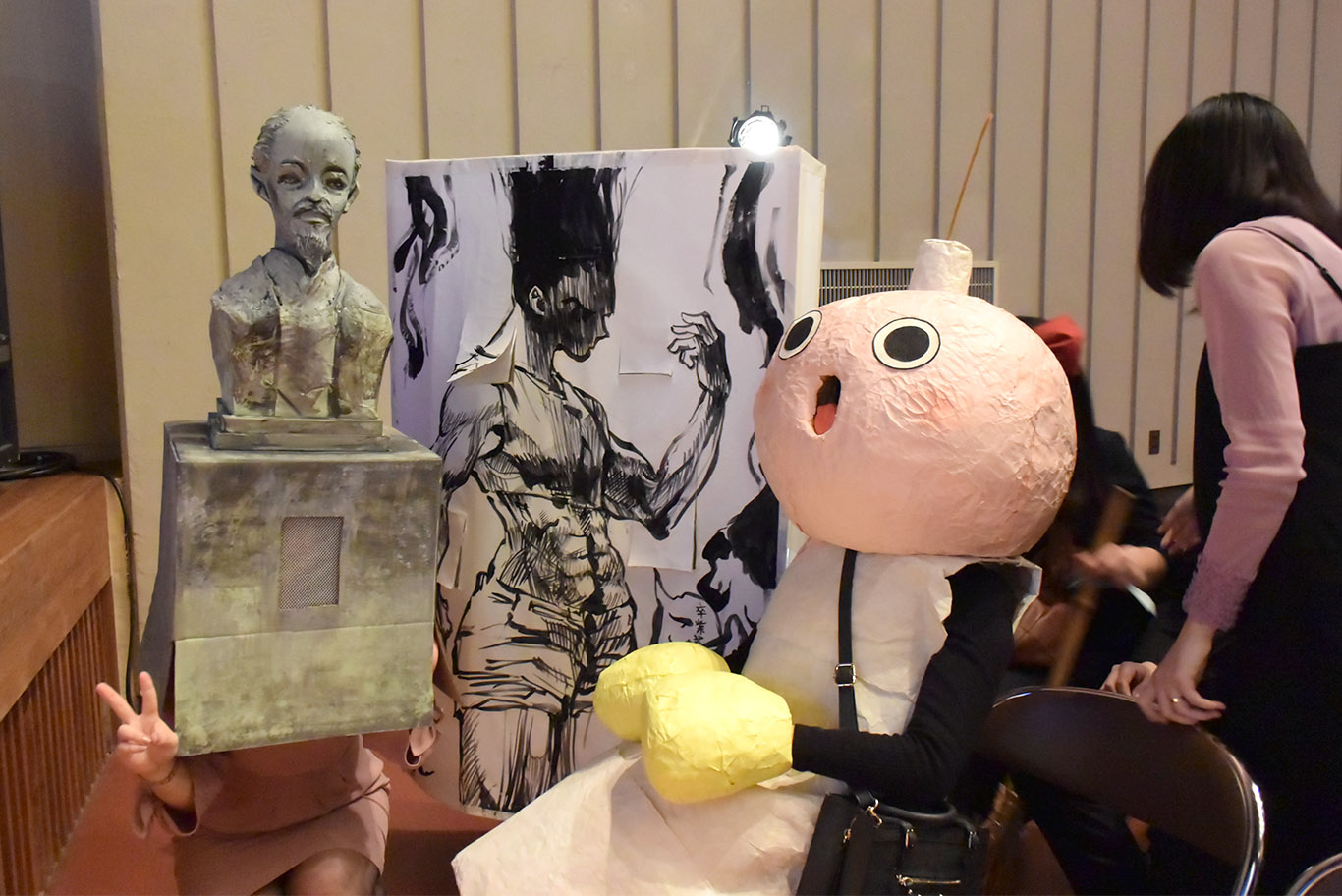

今年も例年どおり,美術学部・大学院の多くの学生は,映画やアニメのキャラクターなど,自作の仮装で出席しました。卒業証書授与の際には,学生たちの趣向を凝らした仮装姿に鷲田学長も思わず吹き出すハプニングもあり,会場は笑顔が絶えず,本学らしい和やかでアットホームな式となりました。

卒業生・修了生の皆さん,本当におめでとうございます。

本学一同,皆さんのご活躍を心から期待しております。

![門川市長]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2016年度卒業式式辞

本日ここに集われた美術学部131名,音楽学部71名の卒業生のみなさん,大学院美術研究科63名,音楽研究科19名の修士課程修了生のみなさん,そして美術研究科11名,音楽研究科2名の博士課程修了生のみなさん,ご卒業,ご修了,まことにおめでとうございます。ご臨席いただきましたご家族のみなさまにも心からお祝い申し上げます。

また,門川大作京都市長をはじめ,美術教育後援会,音楽教育後援会,美術学部同窓会,音楽学部同窓会のご来賓のみなさまにもご列席いただけましたことに,京都市立芸術大学を代表して深く感謝申し上げます。

わたしがこの大学の学長を務めさせていただくようになって,二年が過ぎました。大学の教員になってから40年ほどになりますが,わたしにとって実技系中心の大学で仕事をするのは初めてのことでした。そしてこれまでずっと,実技系の大学で学ぶこととは何だろうかと考えてきました。みなさんに卒業のお祝いの言葉を贈るにあたって,まずそのことから始めたいと思います。

一昨年に亡くなられた詩人の長田弘さんは,若い頃,オートバイによるヨーロッパ縦断の旅に出られ,その紀行文のなかにこんな言葉を書きとめられました。

《見えてはいるが,誰も見ていないものを見えるようにするのが,詩だ》

哲学を専攻しているわたしは,ここで詩といわれているのはそのまま哲学のことだと思い,体の芯から震えました。わたしは今日まで長田弘さんの書かれる文章の「詩」のところを,いつも「哲学」に置き換え,それらの文章を哲学の研究者にも宛てられたものとして読んできました。

その長田さんが晩年に書かれたものに,「チェロ・ソナタ,ニ短調」というエッセイがあります。それはこんな文章で書きだされています――

ひとのもつ微妙な平衡感覚をつくっているのは,そのものがそのものとしての正しい大きさをもっていると信じる,あるいは信じられるということだ。正しい大きさの感覚が,認識を正しくするのだ。

ここで「正しい大きさの感覚」とは,身体の容量,ヴォリュームにもとづくそれのことです。人間はじぶんの身体の大きさを物差しとしてしか世界を測れないからです。じじつ,わたしたちはこれまで,みずからの身体を基として世界を測定してきました。左右に大きく拡げた腕の幅,指先から肘までの長さ,拡げた掌の親指と小指の隔たり。これらを単位にものの大きさを測ってきました。あるいは,歩数で距離を測ってきました。世界を測るとは,みずからの大きさを手がかりとして,正しい大きさにあるものたちのあいだの均衡を知るということなのです。そしてそのことをつうじて,ひとは宇宙の中のじぶんの大きさ,小ささを知るのです。

そういう意味で,世界のリアリティの基は個々の身体にあると言えます。そしてこのリアリティは,まずは身近にある他者の身体とみずからのそれとがいわば生身でまみえ,交感するなかで,時間をかけてじっくりと形成されていきます。

が,ものの大きさ,宇宙の大きさは,現代社会にあっては,テレビやスマートフォンの映像でかんたんに相対化されてしまいます。指先で,あるいはボタン一つで,どうにでも拡大/縮小できるからです。ここでは人間の存在が大きくなりすぎて,他の存在がみなまるで操作の対象のように扱われてしまう。この世界にあるものたちのあいだの均衡が揺らいでしまうのです。そして長田さんがもっとも憂慮したのは,このことで,「想像されたものの正しい大きさの感覚」までもが傷つけられてしまうのではないかということでした。

帽子は,帽子としての正しい大きさをもっていての帽子であり,クロッカスは,クロッカスとしての正しい大きさをもっていてのクロッカスであり,犀は,犀の正しい大きさをもっていての犀だと,長田さんは言います。同じように,一角獣という想像上の存在も,その正しい大きさをもっていての一角獣であるはずなのに,その大きさがだれにも分からなくなっているのではないかと言うのです。

芸術もおなじです。《音楽》にも正しい大きさというものがきっとある,そう長田さんは思ったのでしょう。このエッセーの末尾で,ラトヴィア生まれのチェリスト,ミッシャ・マイスキーの独奏をじかに聴いたときの想いをこう綴っています――

《小柄で人なつこい顔をした〔この〕チェリストは,じつに愛しそうに,チェロを抱いて弾く。まるで音楽を愛するというのは,一人のチェリストにとって,チェロの正しい大きさを愛することなのだというふうに。ひとのもつ全体の感覚を,いま,ここに生き生きとよびさますのが音楽ならば,そのショスタコーヴィチのチェロ・ソナタ,ニ短調がまさにそうだった》と。

そう,チェリストはチェロを,世界を測るみずからの身体の一部としたのです。いいかえると,チェロというもう一つの身体を手に入れることで,チェロという楽器を基に,世界をさらに正確に,それまで人が知らなかったところまで測りはじめたということです。

おなじことはおそらく絵画や彫刻や陶芸についても言えるでしょう。人物や風景はふつう実物よりも小さく描かれ,また彫琢されますが,ときにニキ・ド・サンファルの女性像のように,あるいはヤノベケンジさんの巨大ロボット人形「ジャイアント・トらやん」のように,とてつもなく大きいオブジェとしてしかその存在を表わせないこともあります。茶道の茶碗の大きさにしても然り。そういう正しい大きさの探究こそが芸術という営みの核にあるのではないか。長田さんは,そういう確かな「大きさの感覚」が身体の内から立ち上がる,その地点にまで立ち返って芸術を考える必要を,静かに訴えたのでした。

みなさんもこの4年間,楽器をいやというほど弾きこなし,絵の具や土を捏ね,積み上げるなかで,まさに身体をとおしてその「正しい大きさ」を問いつづけてこられたのではないでしょうか。そしてそれはモノとの関係,自然や宇宙との関係においてだけではありません。現代という時代は,他の人たちとともに生きる,その社会の正しいサイズについてもおなじ問いを向けなければならない時代なのです。わたしたちが生きていくためにどうしても必要な社会のシステムは,いま,複雑に錯綜しつつひたすらそのサイズを拡大しつつあるように見えます。そしてその全容をだれも摑めないような状態になっている,あるいは個人の力ではもはや制御不能な状態になっている。が,これはとても危ういことです。そのことをわたしたちは6年前,福島第一原発事故によって思い知らされました。わたしたちが集団として生き延びるには,その生存の手立てをすべてシステムに預けるのではなく,その基となるべきコミュニティにもっと力をつけなければならない。そのときコミュニティの「正しい大きさ」とは何か。それを探りなおすことが今ほど強く求められている時代はないと思うのです。

実技系の学びというのは,じぶんの身体にまさにそうした「正しい大きさの感覚」を呼び戻すためにあります。みなさんは,演奏のなかで,あるいは制作のなかで,過去の芸術家たちのその探究に学び,それらと辛抱強く対話し,さらに現代という時代の課題に応えるべくそれを超えていこうと研鑽しつづけてきました。そういう伝承と刷新,保存と創造のダイナミズムに,それぞれが身を晒してきたのです。それが実技の学びということです。

ここでとりわけ大事なことは,じぶんたちが歴史の一定の高さにいるということをしっかり摑むことです。芸術の歴史のみならず,芸術が置かれてきたこの社会の歴史,政治や経済の歴史の,一定の水準にいるということです。じぶんが孤独な状態のなかで独り抱え込んでいると思いつめている苦痛や不安も,けっして個人のプライベートな問題ではありません。家族や地域から国際情勢まで,じぶんが一定の歴史的な脈絡のなかに生まれ落ちたこととつながっています。そして,これからもいやでも他の人びととともに時代に巻き込まれ,道筋も見えないまま生きてゆくほかありません。そしてそれがのちにまぎれもない歴史となります。そういうふうに,じぶんの個人的な傷や不安も,表現行為も,ことごとく時代のなかにあるということを,見逃さないでほしいのです。じぶんの問題が時代のなかに深く根を張っていることを知ることで,そこから,じぶんの生き方,さらにはじぶんたちの生き方のギアをどう入れ替えるのか,それを考えつづけてほしいのです。

さいわい,みなさんは演奏する曲ごとに,制作する作品ごとに,一つの行為の初めと終わりを,何度も,強い緊張のなかで経験してきた。それが京芸での4年間の最大の財産です。総合大学で卒業時にやっと卒業研究や卒業論文に取り組むのとは違い,あなたがたは夥しい数の曲をひたすら練習し,演奏してきた。果てしない時間をかけて試行錯誤をくり返し,最後は作品にしてきた。初めと終わりのあるプロセスを何度も何度も歩み抜いたということ,これはほんとうに幸運なことなのです。

というのも,たとえば東北の被災地には,6年という歳月を経ても,いまなおその日から時間が凍結したままの人がいる。「心の時計」がやっと少しだけ動きだしたと漏らす人もいる。その一方で,《復興》への道のりを思い,時の歩みはむごいまでに遅いと,ずっと苛立ってきた人もいる。そのように多くの人が,先が見えないままのサスペンディッドな状態に置かれています。いまだ避難生活を強いられている12万3千人もの人たち。この間生活の拠点を何度も移しかえねばならなかった人たち。帰郷しても先の見通しが立たない人たち。仕事のこと,健康のこと,老後のこと,なによりも子どもの将来のこと……そんなあたりまえの大事が,それぞれの場所でそれぞれに問題を深く抱え込んだままです。被災地の外では「記憶の風化」が口にされますが,被災地では6年経っても完了形で語れることはとても少ないのです。

しかし,見通しがつかないのは,じつは被災地だけではありません。社会全体が現在,そういう傾向を強めています。だれにも行き先がよく見えなくなっている,それが現代という時代です。どういう形であれ,これからもずっと芸術にかかわる仕事を続けていきたいと願っているであろうみなさんも,先行きがしかと見えず不安であるのはおなじでしょう。そんなみなさんに,最後に,京芸の大先輩で,わたしの長年の友人でもある美術家の森村泰昌さんの言葉を贈りたいと思います。

森村さんはヨコハマトリエンナーレ2014で総合ディレクターを務めましたが,その公式ひらがなカタログ『たいせつな わすれもの』のなかで,福岡道雄さんという彫刻家の仕事について書いています。福岡さんは彫刻の制作をあえてみずから断つその直前の1990年代後半に,大きな金属板に電動彫刻刀で細かい文字をそれこそ何千回,くりかえし書き刻む作品を作りました。漆黒の金属板にドリルでひたすら《何もすることがない。》と刻み続けたのです。その仕事にふれて,森村さんはこう書いています。

いきがいって ことばが あるね。

だれかのために なにかを してあげるとかさ。

スポーツで いい タイムを だすとかさ。

でもね,

だれもが いきがいを

みつけられるとは かぎらない。

いきがいに なることが なにも ないときは

どうすれば いいのだろう。

こたえは,

ふくおかさんの さくひんが おしえてくれる。

そう,なにを していいか わからないときは,

「何も することがない。」ということを

やりつづけたら いい。

ふくおかさんは,

なんびゃっかい,なんぜんかいと,

「何も することがない。」と

ほりつづけました。

それが さくひんに なる。

げいじゅつに なる。

なにも することが なくても,

げいじゅつの かみさまは,

あなたを みすてません。

この作業,ワークが,芸術ではそのまま作品,ワークになるのだというのです。

みなさんもこの先きっと,何度も,道に迷ったり,目の前の道が消えたり,分かれ道で途方に暮れたりすることがある。でも,この大学で何度も何度も演奏と制作のプロセスを歩み抜いた経験,いいかえると,芸術にいちど寝食を忘れるまでにとことん取り組んだ経験は,あなたがたの身体にしかと痕跡を残し,このあとかならず大きな財産になるはずです。みなさんには,これからどのような場所で,どのような職業をつうじて芸術にかかわり続けるにしても,芸術をつうじて,おなじ時代を生きる人びとの歓びや悲しみ,苦しみに深く寄り添い,どんな苦境のなかでも希望の光を絶やさぬよう,力を尽くしていただきたいと心から願っています。

森村さんの言葉のとおり,みなさんの未来に芸術の深い慈しみの光が射し続けることを祈りつつ,以上,私からの祝福のことばとさせていただきます。みなさん,どうかお元気で。

平成29年3月23日

京都市立芸術大学 学長

鷲田清一

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()